Der Blick auf die Eisenbahn kann sehr unterschiedlich sein und sich im Laufe der Zeit verändern. Was erschien Eisenbahnfreunden vor 50 Jahren in Stolberg interessant?

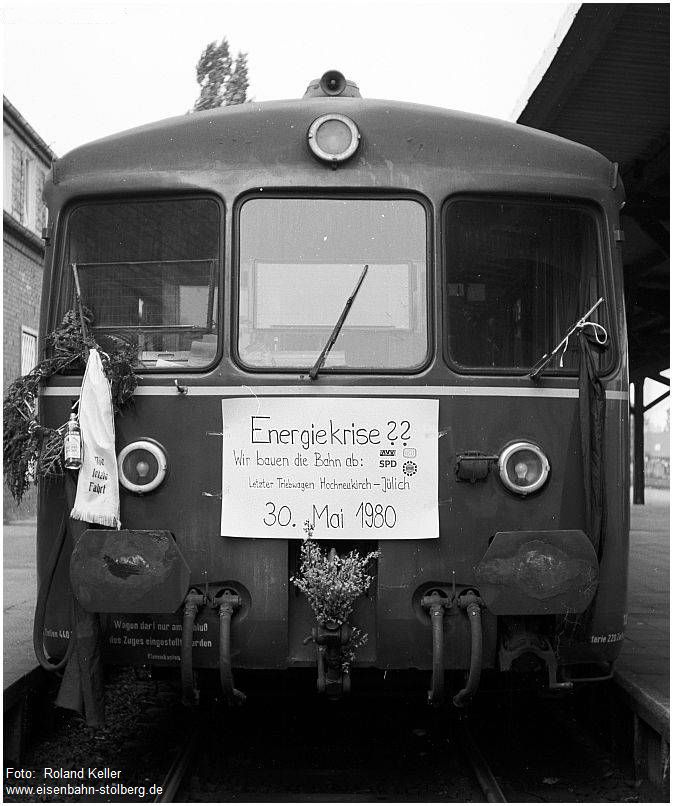

1974 gab es in der kleinen Kupferstadt ein sehr abwechslungsreiches Bild der Eisenbahn. Die Hauptstrecke Köln – Aachen war seit 1966 elektrifiziert und von einem für die damalige Zeit sehr modernen Betrieb geprägt. Der Stolberger Hauptbahnhof und auch der Bahnhof Stolberg-Hammer waren mit ihrer Infrastruktur nicht wirklich modern, aber durchaus auf der Höhe der Zeit. Kennzeichnend für Stolberg war allerdings, dass das hiesige Bahnbetriebswerk Stolberg im Gegensatz zu benachbarten Dienststellen wie dem Bw Aachen-West oder dem Bw Düren immer noch Dampflokomotiven einsetzte. Auf den von Stolberg ausgehenden Nebenstrecken wurde der Güterzugverkehr weitgehend mit Dampfloks der Baureihe 50 (bzw. Baureihen 050 bis 053) aus dem Bw Stolberg abgewickelt. Dort, wo auf Nebenstrecken noch Personenverkehr angeboten wurden, kamen Schienenbusse der Baureihe 795 und Akkutriebwagen der Baureihe 515 des Bahnbetriebswerks Düren zum Einsatz.

Da der Bahnbetrieb in Stolberg sehr stark vom Güterverkehr geprägt war, gehörten Dampfloks auf den Nebenstrecken rund um Stolberg und auf dem Stolberger Hauptbahnhof noch zum alltäglichen Bild der Eisenbahn. Auch 1974 bot der Dampflokbetrieb in Stolberg noch viele faszinierende Betriebssituationen, die begeistern konnten. Zugleich gab es in Stolberg viele freundliche und aufgeschlossene Eisenbahner, die sich freuten, wenn jugendliche Eisenbahnfreunde sich für ihre Tätigkeiten und den Bahnbetrieb interessierten. Sie waren stolz, Eisenbahner zu sein und gewährten der interessierten Jugend gerne Einblick in den Bahnbetrieb, erklärten die systematischen Zusammenhänge im weitläufigen Bahnwesen und unterstützten das Interesse für die Eisenbahn. Auch die Deutsche Bundesbahn betrieb eine aktive Jugendarbeit, gab Zeitschriften für junge Menschen wie bspw. „DB mit Pfiff“ heraus und zeigte sich offen für viele Anliegen.

In diesem Umfeld begann ich mit 13 -bis 14 Jahren, in die Stolberger Bahnwelt einzutauchen. Wie bei vielen anderen Gleichgesinnten war die Dampflok, die seit jeher ein Symbol für die Eisenbahn war, natürlich der Magnet. Die Erlebnisvielfalt des Dampflokbetriebs, aber auch das Wissen um sein nahendes Ende, das Bewusstsein, hier Zeuge vom Ende einer technischen Epoche zu sein, animierten dann bald, diese Eisenbahnzeit zumindest noch fotografisch zu dokumentieren. So entstand eine Anzahl von Fotos, die den Bahnbetrieb in Stolberg aus der Sicht eines 13 bis 14-jährigen Schülers zeigen und die mit den damaligen Möglichkeiten aufgenommen wurden….

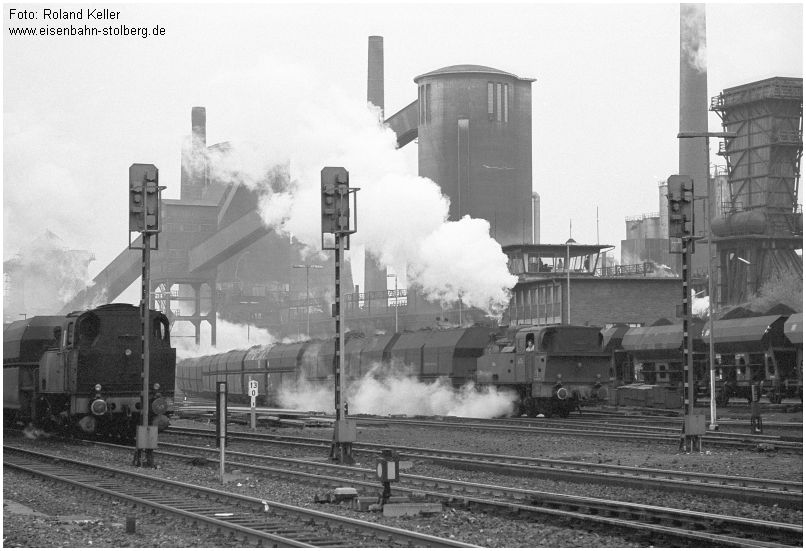

Der Bahnhof Stolberg-Hammer hatte 1974 für die Stolberger Industrie eine große Bedeutung. Mehrmals am Tag gab es Übergabefahrten zwischen Stolberg Hbf und Stolberg-Hammer, um das Waggonaufkommen zu bewältigen. Am 02. September 1974 war dort u.a. die 051 565 mit einem Güterzug eingetroffen und anschließend mit Rangierarbeiten beschäftigt. (oben und unten).

Der Bahnhof Stolberg-Hammer hatte 1974 für die Stolberger Industrie eine große Bedeutung. Mehrmals am Tag gab es Übergabefahrten zwischen Stolberg Hbf und Stolberg-Hammer, um das Waggonaufkommen zu bewältigen. Am 02. September 1974 war dort u.a. die 051 565 mit einem Güterzug eingetroffen und anschließend mit Rangierarbeiten beschäftigt. (oben und unten).

Vom Bf. Stolberg-Hammer aus wurden mehrere Privatgleisanschlüsse bedient, so u.a. zu den Firmen Prym und Mäurer&Wirtz (Dalli-Werk). Die Bedienung übernahmen – wie hier zu sehen – die Stolberger Dampfloks (oben und unten).

Vom Bf. Stolberg-Hammer aus wurden mehrere Privatgleisanschlüsse bedient, so u.a. zu den Firmen Prym und Mäurer&Wirtz (Dalli-Werk). Die Bedienung übernahmen – wie hier zu sehen – die Stolberger Dampfloks (oben und unten).

Bei einer Rangierpause konnte die 051 565 auf dem Bf. Stolberg-Hammer vor der Kulisse der Stolberger Burg und der Altstadtkirchen aufgenommen werden.

Bei einer Rangierpause konnte die 051 565 auf dem Bf. Stolberg-Hammer vor der Kulisse der Stolberger Burg und der Altstadtkirchen aufgenommen werden.

Schnappschuss während einer Autofahrt von Stolberg nach Vicht Dreieck: Auf dem hohen Damm zwischen dem Bf. Stolberg-Hammer und dem Viadukt über das Rüstbachtal dampft gerade eine Stolberger Dampflok mit einem Übergabezug in Richtung Breinig und Walheim.

Schnappschuss während einer Autofahrt von Stolberg nach Vicht Dreieck: Auf dem hohen Damm zwischen dem Bf. Stolberg-Hammer und dem Viadukt über das Rüstbachtal dampft gerade eine Stolberger Dampflok mit einem Übergabezug in Richtung Breinig und Walheim.

Im Mai 1974 ermöglichte ein freundlicher Eisenbahner es, vom Stellwerk „Sm“ des Stolberger Hauptbahnhofs aus die Einfahrt der 050 622 mit einem aus Raeren kommenden Militärzug am Bahnübergang Probsteistraße zu fotografieren. Rechts vom Zug lag 1974 das Gleis der Strecke zum Güterbahnhof Münsterbusch.

Im Mai 1974 ermöglichte ein freundlicher Eisenbahner es, vom Stellwerk „Sm“ des Stolberger Hauptbahnhofs aus die Einfahrt der 050 622 mit einem aus Raeren kommenden Militärzug am Bahnübergang Probsteistraße zu fotografieren. Rechts vom Zug lag 1974 das Gleis der Strecke zum Güterbahnhof Münsterbusch.

Südöstlich des Empfangsgebäudes von Stolberg Hbf gab es 1974 noch die Bahnsteige, an denen Personenzüge nach Walheim und Jülich anhielten. Dort, wo sich heute das Gleis 26 befindet, wartete im Juni 1974 die Stolberger Dampflok 051 565 auf die Ausfahrt in Richtung Eschweiler und Düren.

Südöstlich des Empfangsgebäudes von Stolberg Hbf gab es 1974 noch die Bahnsteige, an denen Personenzüge nach Walheim und Jülich anhielten. Dort, wo sich heute das Gleis 26 befindet, wartete im Juni 1974 die Stolberger Dampflok 051 565 auf die Ausfahrt in Richtung Eschweiler und Düren.

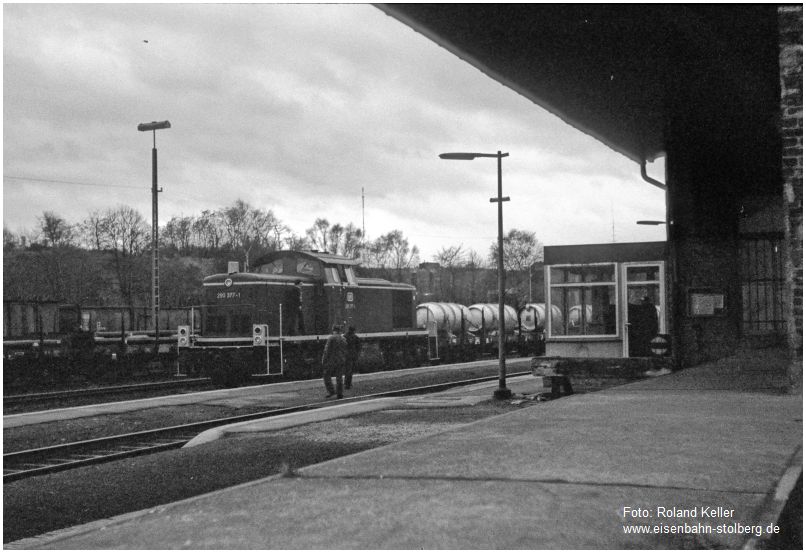

1974 waren für den Rangierdienst auf dem Stolberger Hauptbahnhof montags bis freitags regelmäßig drei Dieselloks der BR V 60 im Einsatz. Neben dem Dienst am Ablaufberg gehörten auch Übergabefahrten zwischen den einzelnen Rangierbezirken zu ihren Aufgaben. Zwischen den Rangierbezirken IV und V gab es mit der sogenannten „Verbindungsbahn“ eine Direktverbindung, die auf einer Blechträgerbrücke die Strecken nach Walheim und Münsterbusch sowie die Rhenaniastraße und die Probsteistraße querte. Unterhalb der Brücke lag zudem noch der Gleisanschluss der Fabrik für feuerfeste Produkte.

1974 waren für den Rangierdienst auf dem Stolberger Hauptbahnhof montags bis freitags regelmäßig drei Dieselloks der BR V 60 im Einsatz. Neben dem Dienst am Ablaufberg gehörten auch Übergabefahrten zwischen den einzelnen Rangierbezirken zu ihren Aufgaben. Zwischen den Rangierbezirken IV und V gab es mit der sogenannten „Verbindungsbahn“ eine Direktverbindung, die auf einer Blechträgerbrücke die Strecken nach Walheim und Münsterbusch sowie die Rhenaniastraße und die Probsteistraße querte. Unterhalb der Brücke lag zudem noch der Gleisanschluss der Fabrik für feuerfeste Produkte.

Das Bahnbetriebswerk Stolberg verfügte über eine Bestand von 20 bis 25 Dampfloks der Baureihen 050 bis 053, die insbesondere montags bis freitags mit dem örtlichen Güterverkehr, Schubleistungen auf den Steilrampen in Aachen und Sonderverkehren wie bspw. Güterzügen mit Lademaßüberschreitung, Militärzügen oder Bauzügen gut ausgelastet waren. Kernstück des Betriebswerks waren die Drehscheibe mit dem Ringlokschuppen und die gegenüberliegende Lokleitung (oben und unten).

Das Bahnbetriebswerk Stolberg verfügte über eine Bestand von 20 bis 25 Dampfloks der Baureihen 050 bis 053, die insbesondere montags bis freitags mit dem örtlichen Güterverkehr, Schubleistungen auf den Steilrampen in Aachen und Sonderverkehren wie bspw. Güterzügen mit Lademaßüberschreitung, Militärzügen oder Bauzügen gut ausgelastet waren. Kernstück des Betriebswerks waren die Drehscheibe mit dem Ringlokschuppen und die gegenüberliegende Lokleitung (oben und unten).

Der Ringlokschuppen war nach Kriegszerstörungen in zwei Segmente und sechs dazwischenliegende „Freistände“ geteilt. Das östliche Segment (oben) verfügte über ein Dach mit einzelnen Rauchabzügen, während der westliche Schuppenteil eine durchgehende Dachentlüftung hatte.

Der Ringlokschuppen war nach Kriegszerstörungen in zwei Segmente und sechs dazwischenliegende „Freistände“ geteilt. Das östliche Segment (oben) verfügte über ein Dach mit einzelnen Rauchabzügen, während der westliche Schuppenteil eine durchgehende Dachentlüftung hatte.

Beschriftung am Führerhaus der Stolberger Dampflok 051 530-4. Die Stolberger Dampfloks fielen nicht durch einen vorbildlichen Pflegezustand auf . Sie wurden zwar im erforderlichen Umfang instandgehalten, aber sie waren Arbeitsmittel am Ende ihrer Nutzungszeit, in die man nicht mehr viel investieren wollte. Bei größeren Schäden folgte häufig die Ausmusterung und der Ersatz durch eine andere Lok der Baureihe 50, die andernorts entbehrlich war.

Beschriftung am Führerhaus der Stolberger Dampflok 051 530-4. Die Stolberger Dampfloks fielen nicht durch einen vorbildlichen Pflegezustand auf . Sie wurden zwar im erforderlichen Umfang instandgehalten, aber sie waren Arbeitsmittel am Ende ihrer Nutzungszeit, in die man nicht mehr viel investieren wollte. Bei größeren Schäden folgte häufig die Ausmusterung und der Ersatz durch eine andere Lok der Baureihe 50, die andernorts entbehrlich war.

Das Bahnbetriebswerk verfügte zu keiner Zeit über eine Großbekohlungsanlage. Seit Anfang der 1970er Jahre hatte man die Bekohlung durch den Einsatz von umgebauten Eisenbahnkränen mit großen Greiferschaufeln spürbar rationalisiert. Als das Betriebswerk Aachen-West 1971 seinen Dampflokeinsatz beendete, übernahm man den dortigen leistungsfähigen Kran, der mit wenigen Schaufelladungen die Kohlenvorräte einer Lok der BR 50 auffüllen konnte (oben). Der Vorgänger des Aachener Bekohlungskrans war 1974 noch abgestellt im Bw Stolberg vorhanden (unten). Vor dem Kran steht ein Waggon für die Gewichte des in Stolberg beheimateten Eichgerätezuges.

Das Bahnbetriebswerk verfügte zu keiner Zeit über eine Großbekohlungsanlage. Seit Anfang der 1970er Jahre hatte man die Bekohlung durch den Einsatz von umgebauten Eisenbahnkränen mit großen Greiferschaufeln spürbar rationalisiert. Als das Betriebswerk Aachen-West 1971 seinen Dampflokeinsatz beendete, übernahm man den dortigen leistungsfähigen Kran, der mit wenigen Schaufelladungen die Kohlenvorräte einer Lok der BR 50 auffüllen konnte (oben). Der Vorgänger des Aachener Bekohlungskrans war 1974 noch abgestellt im Bw Stolberg vorhanden (unten). Vor dem Kran steht ein Waggon für die Gewichte des in Stolberg beheimateten Eichgerätezuges.

051 302 beim Rangieren auf den Gleisen im Westen des Bahnbetriebswerks Stolberg. Hinter der Lok ist noch die alte Bekohlungsanlage mit dem dazugehörigen Bekohlungskran zu erkennen. 1974 wurde diese Anlage nur noch als Notbekohlungsmöglichkeit bereitgehalten.

051 302 beim Rangieren auf den Gleisen im Westen des Bahnbetriebswerks Stolberg. Hinter der Lok ist noch die alte Bekohlungsanlage mit dem dazugehörigen Bekohlungskran zu erkennen. 1974 wurde diese Anlage nur noch als Notbekohlungsmöglichkeit bereitgehalten.

Die Loks, die vom Bw Stolberg aus zu ihren Einsätzen fuhren, konnten einerseits über das spezielle Lokumfahrgleis, das hier rechts vom Stellwerk „Sl“ verläuft, in den Ostteil des Stolberger Hauptbahnhofs gelangen und von dort insbesondere in die Bahnhofsbezirke II bis IV fahren. Loks, die zum Bezirk V oder in Richtung des Aachener Steinkohlereviers rund um Alsdorf mussten, wurde links vom Stellwerk „Sl“ vorbeigeleitet, wo sie zunächst das Gleis zum dortigen Ablaufberg kreuzten und dann in die Verbindungsbahn einfädeln konnten. Das Foto zeigt den Blick aus der auf dem Ablaufberg eingesetzten 260 588, die hier an einem trüben Tag im März 1974 die aus dem Bw Stolberg ausrückende 050 622 zur Fahrt über die Verbindungsbahn vorbeilassen musste.

Die Loks, die vom Bw Stolberg aus zu ihren Einsätzen fuhren, konnten einerseits über das spezielle Lokumfahrgleis, das hier rechts vom Stellwerk „Sl“ verläuft, in den Ostteil des Stolberger Hauptbahnhofs gelangen und von dort insbesondere in die Bahnhofsbezirke II bis IV fahren. Loks, die zum Bezirk V oder in Richtung des Aachener Steinkohlereviers rund um Alsdorf mussten, wurde links vom Stellwerk „Sl“ vorbeigeleitet, wo sie zunächst das Gleis zum dortigen Ablaufberg kreuzten und dann in die Verbindungsbahn einfädeln konnten. Das Foto zeigt den Blick aus der auf dem Ablaufberg eingesetzten 260 588, die hier an einem trüben Tag im März 1974 die aus dem Bw Stolberg ausrückende 050 622 zur Fahrt über die Verbindungsbahn vorbeilassen musste.

Dieses Foto zeigt, wie 050 788 im April 1974 vom Bw Stolberg ausfährt und rechts am Stellwerk „Sl“ vorbei zum Lokumfahrgleis dampft.

Dieses Foto zeigt, wie 050 788 im April 1974 vom Bw Stolberg ausfährt und rechts am Stellwerk „Sl“ vorbei zum Lokumfahrgleis dampft.

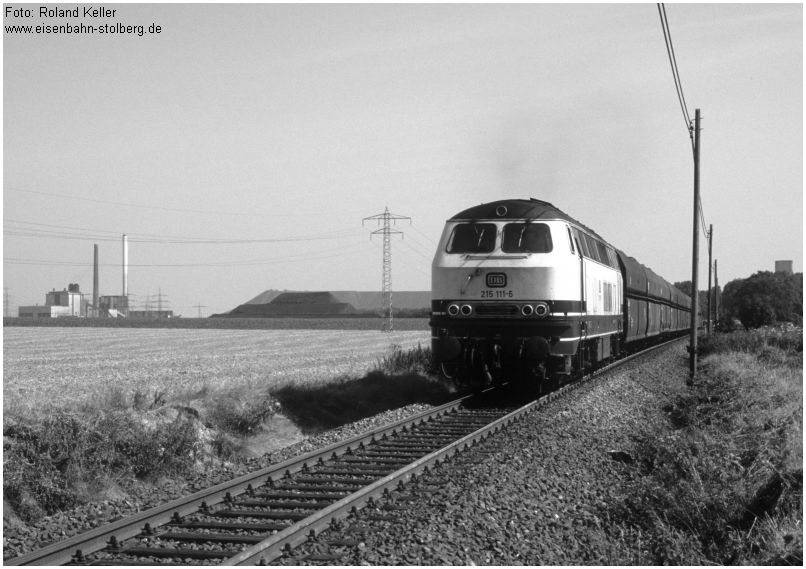

Im Westen des Stolberger Hauptbahnhofs endete die Verbindungsbahn im Bahnhofsbezirk V vor dem Stellwerk „Sif“. Im April 1974 wurde dort die 052 692 fotografiert, als sie zusammen mit einer Diesellok der BR 215 als Leerfahrt zu einer der Gruben des Aachener Bergbaureviers ausfährt.

Im Westen des Stolberger Hauptbahnhofs endete die Verbindungsbahn im Bahnhofsbezirk V vor dem Stellwerk „Sif“. Im April 1974 wurde dort die 052 692 fotografiert, als sie zusammen mit einer Diesellok der BR 215 als Leerfahrt zu einer der Gruben des Aachener Bergbaureviers ausfährt.

Die Güterzugstrecke von Stolberg Hbf nach Münsterbusch wurde 1974 zwar montags bis freitags nur noch einmal bedient. Wegen der Steigung waren diese Zugfahrten aber stets eindrucksvoll. Am 10. Januar 1974 war die Kabinentenderlok 052 928 ausnahmsweise einmal tendervoraus zum Bf. Münsterbusch unterwegs (oben). Üblicherweise fuhren die Dampfloks mit dem Schornstein voraus bergan, so wie es da Foto unten aus dem Sommer 1974 mit der 050 788 zeigt. Beide Fotos entstanden nahe des Bahnübergangs Spinnereistraße von der Siegwartstraße aus.

Die Güterzugstrecke von Stolberg Hbf nach Münsterbusch wurde 1974 zwar montags bis freitags nur noch einmal bedient. Wegen der Steigung waren diese Zugfahrten aber stets eindrucksvoll. Am 10. Januar 1974 war die Kabinentenderlok 052 928 ausnahmsweise einmal tendervoraus zum Bf. Münsterbusch unterwegs (oben). Üblicherweise fuhren die Dampfloks mit dem Schornstein voraus bergan, so wie es da Foto unten aus dem Sommer 1974 mit der 050 788 zeigt. Beide Fotos entstanden nahe des Bahnübergangs Spinnereistraße von der Siegwartstraße aus.

Zwischen der Spitzkehre am Bf. Münsterbusch und der Heinrichstraße entstanden am 30. August 1974 zwei Fotos der 052 549, die in der hier seinerzeit typischen Haldenlandschaft mit einem Übergabezug nach Stolberg Hbf talwärts rollt (oben und unten).

Zwischen der Spitzkehre am Bf. Münsterbusch und der Heinrichstraße entstanden am 30. August 1974 zwei Fotos der 052 549, die in der hier seinerzeit typischen Haldenlandschaft mit einem Übergabezug nach Stolberg Hbf talwärts rollt (oben und unten).

Am Bahnübergang Münsterbachstraße standen 1974 zwei Einfahrsignale für die Strecken aus Walheim bzw. Stolberg-Hammer und aus Münsterbusch. Am 19. Juni 1974 musste die vom Bf. Münsterbusch hergekommene 051 302 hier einen längeren Halt einlegen. Wegen einer Signalstörung und fehlendem Ersatzsignal musste die Zustimmung zur Vorbeifahrt am Halt zeigenden Formsignal am Streckenfernsprecher eingeholt und ein entsprechender Fahrbefehl ausgefüllt werden.

Am Bahnübergang Münsterbachstraße standen 1974 zwei Einfahrsignale für die Strecken aus Walheim bzw. Stolberg-Hammer und aus Münsterbusch. Am 19. Juni 1974 musste die vom Bf. Münsterbusch hergekommene 051 302 hier einen längeren Halt einlegen. Wegen einer Signalstörung und fehlendem Ersatzsignal musste die Zustimmung zur Vorbeifahrt am Halt zeigenden Formsignal am Streckenfernsprecher eingeholt und ein entsprechender Fahrbefehl ausgefüllt werden.

Nicht weit weg vom Stolberger Hauptbahnhof bot sich auch rund um den Bf. Eschweiler-Aue interessanter Eisenbahnbetrieb. An einem Septembernachmittag wurde dort 1974 nahe der Kreuzung mit der Strecke Köln – Aachen die Einfahrt eines aus Richtung Jülich oder Weisweiler kommenden Güterzuges aufgenommen (oben). Die Zuglok 051 565 konnte wenig später an der gleichen Stelle zusätzlich noch bei einer Rangierfahrt zur Aufnahme weiterer Waggons aufgenommen werden (unten).

Nicht weit weg vom Stolberger Hauptbahnhof bot sich auch rund um den Bf. Eschweiler-Aue interessanter Eisenbahnbetrieb. An einem Septembernachmittag wurde dort 1974 nahe der Kreuzung mit der Strecke Köln – Aachen die Einfahrt eines aus Richtung Jülich oder Weisweiler kommenden Güterzuges aufgenommen (oben). Die Zuglok 051 565 konnte wenig später an der gleichen Stelle zusätzlich noch bei einer Rangierfahrt zur Aufnahme weiterer Waggons aufgenommen werden (unten).

Später wurde 051 565 mit dem verlängerten Güterzug in Höhe des Bahnhofsgebäude des Bf. Eschweiler-Aue vor der markanten Dreiergruppe von Ausfahrsignalen aufgenommen (oben und unten).

Später wurde 051 565 mit dem verlängerten Güterzug in Höhe des Bahnhofsgebäude des Bf. Eschweiler-Aue vor der markanten Dreiergruppe von Ausfahrsignalen aufgenommen (oben und unten).

Am 21. Oktober 1974 verlief der Versuch, in Eschweiler-Aue eine Dampflok auf dem Indeviadukt aufzunehmen, erfolgreich. Hier war es 052 549, die von einer Übergabefahrt zum Eschweiler Hauptbahnhof nach Stolberg Hbf zurückkehrte.

Am 21. Oktober 1974 verlief der Versuch, in Eschweiler-Aue eine Dampflok auf dem Indeviadukt aufzunehmen, erfolgreich. Hier war es 052 549, die von einer Übergabefahrt zum Eschweiler Hauptbahnhof nach Stolberg Hbf zurückkehrte.

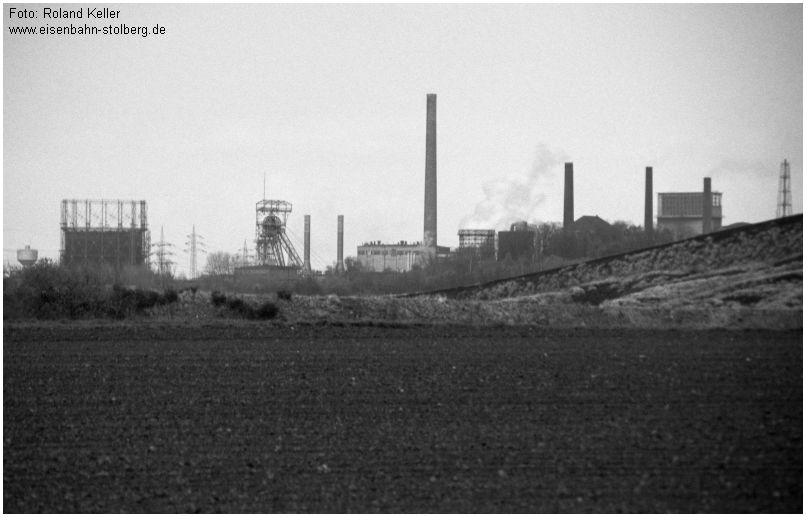

Auf der Rückfahrt von Eschweiler-Aue nach Stolberg konnte man am Abend des 21. Oktober 1974 im Bereich Eschweiler-Pumpe / Kohlenfeld über dem Stolberger Hauptbahnhof „Rauchzeichen“ von dort fahrenden Dampfloks beobachten.

Auf der Rückfahrt von Eschweiler-Aue nach Stolberg konnte man am Abend des 21. Oktober 1974 im Bereich Eschweiler-Pumpe / Kohlenfeld über dem Stolberger Hauptbahnhof „Rauchzeichen“ von dort fahrenden Dampfloks beobachten.

Ende